जब दुनिया भर में अशांति है और एक दूसरे पर गोला-बारूद बरसाए जा रहे हैं, वैसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीमें अक्सर चौंकाती हैं। कभी ‘वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग‘ थीम होती है तो कभी “एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग।” विदेशी आक्रमणकारियों ने सदैव भारत को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। बावजूद, “वसुधैव कुटुंबकम” की भारतीय अवधारणा की जड़ें कमजोर होने के बजाय गहरी ही होती गईं। स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, स्वामी रामतीर्थ, परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती, महर्षि महेश योगी जैसे आत्मज्ञानी संतों कभी अपने को दायरे में नहीं रखा, बल्कि योग और अध्यात्म की शक्ति से दुनिया भर के लोगों का कल्याण किया। यह सिलसिला आज भी जारी है।

भारत के योगियों ने करुणा, आत्मविश्वास, राष्ट्रीय गौरव और आध्यात्मिक कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर योग और वेदांत को इस तरह प्रस्तुत किया कि वह विश्व भर के लोगों के हृदय को स्पर्श कर गया। बात समझ में आई कि भारतीय ऋषि योग और अध्यात्म को यूं ही मानवता के लिए अमूल्य उपहार नहीं बताते रहे हैं। इसके फलस्वरूप भारतीय आध्यात्मिकता का वैश्विक प्रभाव निरंतर बढ़ता गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, “जब तक विश्व में दु:ख है, तब तक भारत का ज्ञान प्रासंगिक रहेगा।” आज हम देखते हैं कि जैसे-जैसे विश्व में दु:ख और अशांति बढ़ रही है, योग और अध्यात्म के रूप में भारतीय दर्शन की प्रासंगिकता और स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है।

भारत के योगियों ने करुणा, आत्मविश्वास, राष्ट्रीय गौरव और आध्यात्मिक कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर योग और वेदांत को इस तरह प्रस्तुत किया कि वह विश्व भर के लोगों के हृदय को स्पर्श कर गया। बात समझ में आई कि भारतीय ऋषि योग और अध्यात्म को यूं ही मानवता के लिए अमूल्य उपहार नहीं बताते रहे हैं। इसके फलस्वरूप भारतीय आध्यात्मिकता का वैश्विक प्रभाव निरंतर बढ़ता गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, “जब तक विश्व में दु:ख है, तब तक भारत का ज्ञान प्रासंगिक रहेगा।” आज हम देखते हैं कि जैसे-जैसे विश्व में दु:ख और अशांति बढ़ रही है, योग और अध्यात्म के रूप में भारतीय दर्शन की प्रासंगिकता और स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है।

बीसवीं सदी के महान संत स्वामी रामतीर्थ भी “वसुधैव कुटुंबकम्” की भावना से ओतप्रोत होकर ही यूरोप और अमेरिका गए थे। अमेरिका में उनसे किसी ने पूछ लिया कि भारत के कुछ सन्यासी योग और आध्यात्मिकता के बल पर विश्व को एक सूत्र में कैसे बांध सकते हैं, क्या यह अतिशयोक्ति नहीं है? इस पर स्वामी जी ने जवाब दिया था, “यह मेरा है, वह पराया है, ऐसी संकीर्ण सोच छोटे मन वालों की होती है। उदार हृदय के लिए तो समस्त विश्व एक परिवार है। जैसे तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें संकेंद्रित वृत्तों में फैलती हैं, वैसे ही आत्मज्ञानी संतों की आत्मा एक केंद्र है, और उनकी चेतना वृत्ताकार तरंगों की तरह बाहर की ओर फैलती है। इसका असर जब आम व्यक्ति पर होता है तो वह स्वाभाविक रूप से अपने परिवार, समाज और विश्व के प्रति प्रेम और करुणा से भर उठता है। इस तरह जगत का कल्याण होता है।”

सच है कि भारत की योग, ध्यान और वेदांत की परंपरा आत्म-जागृति को प्रोत्साहित करती हैं। ये परंपराएँ मन और बुद्धि को संकुचित सीमाओं से मुक्त कर व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को आत्म-जागृति और कर्मयोग के माध्यम से व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह का संदर्भ भी यही है। भारत सनातन काल से आत्मज्ञानी संतो की भूमि रहा है। इसकी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व दार्शनिक परंपरा आत्म-जागृति और विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित हैं। इस सत्य को दुनिया भर के देशों ने समझा है। परिणाम है कि योग और अध्यात्म के रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा को आत्मसात करने वाले देशों की सूची लंबी होती जा रही है।

सच है कि भारत की योग, ध्यान और वेदांत की परंपरा आत्म-जागृति को प्रोत्साहित करती हैं। ये परंपराएँ मन और बुद्धि को संकुचित सीमाओं से मुक्त कर व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को आत्म-जागृति और कर्मयोग के माध्यम से व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह का संदर्भ भी यही है। भारत सनातन काल से आत्मज्ञानी संतो की भूमि रहा है। इसकी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व दार्शनिक परंपरा आत्म-जागृति और विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित हैं। इस सत्य को दुनिया भर के देशों ने समझा है। परिणाम है कि योग और अध्यात्म के रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा को आत्मसात करने वाले देशों की सूची लंबी होती जा रही है।

यह सुखद है कि 11वें विश्व योग दिवस के मौके पर वसुधा एक बार फिर योग की सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर होगी। इस बार भारत और दुनिया के अन्य देशों में योग के इस महापर्व को अभूतपूर्व पैमाने और नवोन्मेषी दृष्टिकोण के साथ मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। भारत में एक लाख से अधिक स्थानों पर सामूहिक योग सत्र (कॉमन योग प्रोटोकॉल) आयोजित होंगे। विशाखापत्तनम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पांच लाख से अधिक लोग एक साथ योग करेंगे। आयुष मंत्रालय द्वारा इस साल शुरू किया गया “योग संगम” कार्यक्रम नवाचार और समावेशिता का अनुपम उदाहरण है। इसके तहत देश के विभिन्न भागों के लोग अपने-अपने स्थानों पर ही, मगर एक साथ योग करेंगे। स्कूलों, कॉलेजों और ग्राम सभाओं में “हर आँगन योग” और “ग्राम योग कार्यक्रम” जैसे आयोजनों के जरिए योग को घर-घर पहुंचाने का लक्ष्य है।

डिजिटल नवाचार भी इस उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। “नमस्ते योग” और “योगा ब्रेक” ऐप्स के जरिए लोग योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। योग डायरी और योग पॉडकास्ट जैसे डिजिटल माध्यमों ने इस आयोजन को नई ऊर्जा दी है, जिसमें प्रेरक कहानियां और योग की वैश्विक गतिविधियां साझा की जा रही हैं। इसके अलावा, दस सिग्नेचर इवेंट्स बच्चों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को योग से जोड़ने का कार्य करेंगे। इस वर्ष की थीम “एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग” बीते साल की थीम “स्वयं और समाज के लिए योग” से ज्यादा व्यापक है। यह थीम न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास पर केंद्रित है। योग को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ा जाना नया दृष्टिकोण है।

नि:संदेह, पिछले दस वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजनों के कारण योग एक वैश्विक आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ है। इससे स्वास्थ्य, सामाजिक एकता, और सांस्कृतिक कूटनीति को बल मिला है। वैज्ञानिक अध्ययनों को भी काफी बढ़ावा मिला। इससे प्रमाणित हुआ कि योग से किस तरह शारीरिक और मानसिक लाभ होता है। सामाजिक सर्वेक्षणों से इस बात की पुष्टि हुई कि योग की स्वीकार्यता बढ़ी है। भारत में विभिन्न योग संस्थानों के साथ ही आयुष मंत्रालय और वैश्विक संगठनों में मुख्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं हैं।

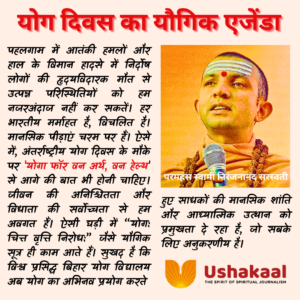

पर, पहलगाम में आतंकी हमलों और हाल के विमान हादसे में निर्दोष लोगों की हृदयविदारक मौत से उत्पन्न परिस्थितियों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकतें। हर भारतीय मर्माहत है, विचलित है। मानसिक पीड़ाएं चरम पर हैं। ऐसे में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ‘योगा फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ‘ से आगे की भी बात होनी चाहिए। जीवन की अनिश्चितता और विधाता की सर्वोच्चता से हम अवगत हैं। ऐसी घड़ी में “योग: चित्त वृत्ति निरोध:” जैसे यौगिक सूत्र ही काम आते हैं। सुखद है कि विश्व प्रसिद्ध बिहार योग विद्यालय अब योग का अभिनव प्रयोग करते हुए साधकों की मानसिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान को प्रमुखता दे रहा है, जो अनुकरणीय है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व योग विज्ञान विश्लेषक हैं।)