आद्य गुरू शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई दशनामी संन्यास परंपरा – भारत की वैदिक विरासत का आध्यात्मिक स्तम्भ है। इस गौरवशाली परंपरा ने न केवल भारतवर्ष की वैदिक संस्कृति को जीवित रखा, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग भी दिखाया। उनके द्वारा शुरू की गई दशनामी संन्यास परंपरा – भारत की वैदिक विरासत का आध्यात्मिक स्तम्भ है। इस गौरवशाली परंपरा ने न केवल भारतवर्ष की वैदिक संस्कृति को जीवित रखा, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग भी दिखाया। आधुनिक युग में इस परंपरा के अमर दीपक स्वामी विवेकानंद और स्वामी शिवानंद सरस्वती जैसे अनेक ऐसे महापुरुषों ने केवल भारत को नहीं, पूरे विश्व को ब्रह्मज्ञान की शिक्षा दी। आज भी नाना रूपों में यह परंपरा कायम है।

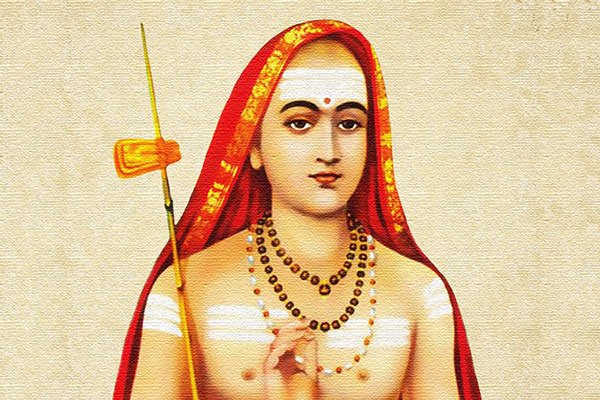

श्री श्री आद्य जगद्गुरु भगवत्पाद शंकराचार्य जी की बैसाख माह में पावन जयंती भारतीय ज्ञान, धर्म और संस्कृति के पुनर्जागरण की याद दिलाती है। उन्होंने “अहं ब्रह्मास्मि” की घोषणा के साथ अद्वैत वेदांत दर्शन को स्थापित किया। उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, अलग नहीं। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजनीय है। जब भारत में वैदिक ज्ञान लुप्त हो रहा था और बौद्ध तथा चार्वाक जैसे पंथों का प्रभाव बढ़ रहा था, तब शंकराचार्य जी ने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर शास्त्रार्थ, ज्ञानविज्ञान और तर्क से वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया। उन्होंने भारत के चार कोनों में चार मठों की स्थापना की— शृंगेरी (दक्षिण), द्वारका (पश्चिम), ज्योतिर्मठ बद्री (उत्तर) और पुरी गोवर्धन मठ (पूर्व)। इन पीठों ने भारत की आध्यात्मिक एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा।

आद्य गुरू शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई दशनामी संन्यास परंपरा – भारत की वैदिक विरासत का आध्यात्मिक स्तम्भ है। इस गौरवशाली परंपरा ने न केवल भारतवर्ष की वैदिक संस्कृति को जीवित रखा, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग भी दिखाया। संन्यास का अर्थ केवल गेरुआ वस्त्र धारण करना नहीं, यह तो एक आंतरिक क्रांति है। यह वह जीवनशैली है, जहाँ मनुष्य मोह-माया के बंधनों को त्यागकर आत्म-ज्ञान के प्रकाश में प्रवेश करता है। और इस पवित्र पथ को सुव्यवस्थित रूप में प्रतिष्ठित किया था भगवत्पाद श्री आदि शंकराचार्य ने।

आदि शंकराचार्य ने जब देखा कि देश सांस्कृतिक और धार्मिक भ्रम में डूबा हुआ है तो उन्होंने अद्वैत वेदांत के गूढ़ ज्ञान के माध्यम से यह घोषणा की – “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः।” अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, यह संसार माया है, और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। और इसी आत्मिक यात्रा को साकार करने के लिए उन्होंने संन्यासियों को दस नामों में विभाजित किया। वे हैं – गिरी, पुरी, भारती, तीर्थ, सरस्वती, अरण्य, वन, परवत, आश्रम और सागर।

इनमें हर नाम, एक साधना का प्रतीक है। जैसे, गिरी – पर्वत, अचल और स्थिर। सरस्वती – विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री। पुरी – जनसमाज में रहकर धर्म का प्रचार। सागर – गंभीरता और गहराई का प्रतीक। इन नामों के पीछे केवल पहचान नहीं, बल्कि एक संकल्प छुपा है – आत्मा के परिष्कार का, मानवता के उत्थान का, और धर्म की ज्योति जलाए रखने का। उन्होंने जिन चार पीठों की स्थापना की, उसके माध्यम से उन्होंने संन्यासियों को केवल साधक नहीं, राष्ट्र के आध्यात्मिक प्रहरी बनाया। स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद सरस्वती, स्वामी करपात्री, स्वामी सत्यानंद सरस्वती और अनेक ऐसे महापुरुष इसी परंपरा के अमर दीपक हैं, जिन्होंने केवल भारत को नहीं, पूरे विश्व को ब्रह्मज्ञान की शिक्षा दी। साथ ही बताया कि संन्यास का मार्ग केवल त्याग का नहीं, सच्चे अर्थों में जीवन को अपनाने का मार्ग है।

उनकी जीवनी में योगबल, परकाय प्रवेश और अनेक अलौकिक घटनाएं वर्णित हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि वे केवल एक महापुरुष नहीं, भगवान शिव के अवतार थे। भविष्य, लिंग, कूर्म, शिव आदि पुराणों में भी उनके अवतार की भविष्यवाणी मिलती है। शंकराचार्य जी ने ना केवल ज्ञानमार्ग को श्रेष्ठ बताया, बल्कि मूर्तिपूजा, भक्ति और कर्मकांड को भी यथोचित सम्मान दिया। पंचायतन पूजा की परंपरा उन्होंने ही शुरू की—जिसमें शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और देवी सभी पूजनीय माने गए। उन्होंने वेदांतसूत्र, उपनिषदों और गीता पर अद्वितीय भाष्य लिखे। सौंदर्य लहरी, भज गोविंदम्, विवेकचूडामणि जैसे ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने भक्ति और ज्ञान को जन-जन तक पहुंचाया।

आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत आधुनिक युग में आध्यात्मिक जागृति, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक एकता, और वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए प्रासंगिक है। यह भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन प्रदान करता है, जो आज की दुनिया में अत्यंत आवश्यक है। उनकी अद्वैत वेदांत की शिक्षाएं (“आत्मा ही ब्रह्म”) व्यक्तियों को भौतिकता और तनाव के बीच आत्म-जागरूकता और आंतरिक शांति की खोज में मार्गदर्शन करती हैं, जो आधुनिक जीवन की जटिलताओं में उपयोगी है। आत्म-चिंतन और साक्षी भाव (स्वयं को विचारों से अलग देखना) जैसी अवधारणाएं तनाव, चिंता, और अवसाद से निपटने में सहायक हैं, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान भी मान्यता देता है। अद्वैत का दृष्टिकोण सभी में एक ही चेतना देखने को प्रोत्साहित करता है, जो जाति, धर्म, और राष्ट्रीयता की दीवारों को तोड़कर वैश्विक एकता और सहानुभूति को बढ़ावा देता है।

अद्वैत की चेतना की एकता की अवधारणा क्वांटम भौतिकी और न्यूरोसाइंस जैसे क्षेत्रों में चर्चा के साथ मेल खाती है, जो चेतना और विश्व की एकता पर शोध कर रहे हैं। शंकराचार्य के नैतिक सिद्धांत, जैसे सत्य, अहिंसा, और आत्मसंयम, आधुनिक समाज में नैतिकता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करते हैं। अद्वैत वेदांत योग और ध्यान के साथ एकीकृत है, जो आधुनिक युग में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए वैश्विक स्तर पर स्वीकार किए गए हैं। आधुनिक युग में स्वामी शिवानंद, स्वामी चिन्मयानंद, और बिहार योग विद्यालय जैसे संगठनों ने अद्वैत वेदांत को आधुनिक संदर्भ में प्रचारित किया। दो-तीन साल पहले ही जर्नल ऑफ कंशियशनेस स्टडीज में अद्वैत और न्यूरोसाइंस के बीच समानताओं को रेखांकित किया गया था।

उनकी अल्पायु—केवल 32 वर्ष—में उन्होंने जो कार्य किए, वे आज भी भारत की आध्यात्मिक धारा के प्राण हैं। उनका देहावसान 475 ई.पू. में केदारनाथ में हुआ, परंतु उनका विचार और दर्शन आज भी जीवित है। श्री शंकराचार्य जी ने धर्म की रक्षा की, ज्ञान की प्रतिष्ठा की, और भारत को फिर से आत्मचिंतन की ओर मोड़ा। उनके ज्ञान, त्याग और तप को नमन।

(लेखक अध्यात्म विज्ञान विश्लेषक और उषाकाल डॉट कॉम के संपादक हैं।)