कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे न रे भाई…. छह दशक पहले कवि प्रदीप का गाया यह गीत आज भी लोगों की जुबान पर आ ही जाता है। खासतौर से तब, जब व्यक्ति कठिन दौर से गुजर रहा होता है। वैदिक ग्रंथों में भी प्रसंग है कि कर्म का फल भोगे बिना करोड़ों कल्प में कर्म क्षीण नहीं होता। चित्तगुप्त या चित्रगुप्त के बारे में भी यही मत है कि वे कर्मों के भले-बुरे प्रभावों का न्यायपूर्ण लेखा-जोखा रखते है, और प्रत्येक व्यक्ति को उसी अनुसार फल मिलता है।

लेकिन, बीसवीं सदी के महान संत स्वामी शिवानंद सरस्वती शिष्यों से कहते थे कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वामी है। उसका जीवन योग-अध्यात्म से प्रकाशित होगा तो प्रारब्ध बदल सकता है। लंबे समय में कर्म-बंधन से मुक्ति भी मिल जाएगी। प्रारब्ध शेष ही न रहेगा। यह गहरी वेदांतिक बात है, जिसका वे आजीवन प्रचार करते रहे। अपने गुण-धर्म के मुताबिक लाखों लोग इससे लाभान्वित भी हुए। स्वामी शिवानंद सरस्वती ने अपने जीवन-काल में कोई सैद्धांतिक बात नहीं की। उन्होंने तो वही कहा, जो उनके अनुभव में आया। कमाल यह कि उनकी आत्मानुभूति आद्यगुरु श्रीशंकराचार्य की आत्मानुभूति से मेल खाती हुई थी। स्वामी शिवानंद जी अद्वैत वेदांत दर्शन पर आधारित दशनामी संन्यास परंपरा में दीक्षित थे। इस परंपरा की स्थापना स्वयं आद्यगुरु श्रीशंकराचार्य ने की थी, ताकि लोगों को आत्मज्ञान हासिल करने के लिए प्रेरित किया जा सके। स्वामी शिवानंद जी इस कसौटी पर खरे थे।

एक बार स्वामी जी शिष्यों के बीच बैठे उनका ज्ञान-वर्द्धन कर रहे थे तो किसी शिष्य ने पूछ लिया – आद्यगुरु शंकराचार्य तो कहते थे कि देह भी प्रपंच ही है। इसलिए श्रुति अज्ञानियों को समझाने के लिए प्रारब्ध बतलाती है। फिर प्रारब्ध मिटने-मिटाने की तो बात ही न रही? स्वामी जी ने प्रत्युत्तर में कहा, आत्मज्ञानी संतों की गूढ़ बातों को समझना होता है। उन्होंने भी प्रकारांतर से वही बात कही थी, जो संचित कर्म और प्रारब्ध के बारे में सामान्य तौर से बताया जाता है। जरा सोचो, यौगिक व आध्यात्मिक साधनाओं की बदौलत या दैवीय कृपा से जिसे आत्म-साक्षात्कार हो जाता है, उसमें अहंकार कहां रह जाता है? और जब अहंकार ही न रहा तो कर्तापन के लिए स्थान कहां होगा और कर्तापन न हो तो कर्म-बंधन कैसे बनेगा? यही तो निष्काम कर्म की बात है, जिसके बारे में श्रीकृष्ण में श्रीमद्भगवतगीता में कहा है।

एक बार स्वामी जी शिष्यों के बीच बैठे उनका ज्ञान-वर्द्धन कर रहे थे तो किसी शिष्य ने पूछ लिया – आद्यगुरु शंकराचार्य तो कहते थे कि देह भी प्रपंच ही है। इसलिए श्रुति अज्ञानियों को समझाने के लिए प्रारब्ध बतलाती है। फिर प्रारब्ध मिटने-मिटाने की तो बात ही न रही? स्वामी जी ने प्रत्युत्तर में कहा, आत्मज्ञानी संतों की गूढ़ बातों को समझना होता है। उन्होंने भी प्रकारांतर से वही बात कही थी, जो संचित कर्म और प्रारब्ध के बारे में सामान्य तौर से बताया जाता है। जरा सोचो, यौगिक व आध्यात्मिक साधनाओं की बदौलत या दैवीय कृपा से जिसे आत्म-साक्षात्कार हो जाता है, उसमें अहंकार कहां रह जाता है? और जब अहंकार ही न रहा तो कर्तापन के लिए स्थान कहां होगा और कर्तापन न हो तो कर्म-बंधन कैसे बनेगा? यही तो निष्काम कर्म की बात है, जिसके बारे में श्रीकृष्ण में श्रीमद्भगवतगीता में कहा है।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन बड़े वेदांती थे और स्वामी जी से बेहद प्रभावित थे। तभी वे स्वामी जी से मिलने दो-दो बार ऋषिकेश गए थे। वे प्रारब्ध संबंधी स्वामी शिवानंद के इस विचार से सहमत थे कि सद्गुणों का विकास करके इसी जन्म में प्रारब्ध को नियंत्रित या उसे नया मोड़ दिया जा सकता है। मार्कण्डेय पुराण में भी प्रसंग है। मार्कंडेय ऋषि को कुल सोलह साल की आयु मिली थी। लेकिन उन्होंने इतनी शिव-भक्ति की, महामृत्युंजय मंत्र की साधना की कि यमराज को वापस जाना पड़ा था। इस कथा से भी स्वामी शिवानंद जी के प्रारब्ध संबंधी कथन की पुष्टि होती है।

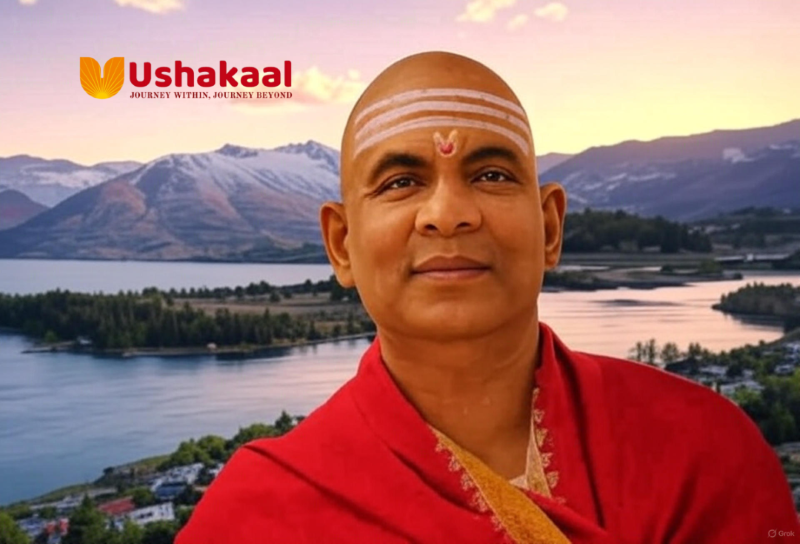

स्वामी शिवानंद सरस्वती का जन्म 8 सितंबर 1887 को तमिनाडु में हुआ था। बिहार योग विद्यालय के परमाचार्य परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती के मुताबिक, “सोलहवीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक भक्त संत हुये थे, अप्पय्या दीक्षित, जो शिवजी की श्रद्धापूर्वक आराधना करते थे। एक दिन उन्हें शिवजी का दर्शन होता है और शिवजी उनसे कहते हैं, ‘मैं तुम्हारे वंश की सातवीं पीढ़ी में दिव्य बालक के रूप में जन्म लूँगा।’ सातवीं पीढ़ी में किसका जन्म हुआ? उस बालक का, जिन्हें आज विश्व स्वामी शिवानंद जी के नाम से जानता है। वे तो साक्षात् शिव के अवतार थे।“ वे बड़े हुए तो चिकित्सा विज्ञान में शिक्षा हासिल करके मलेशिया चले गए। उन दिनों मलेशिया मलाया नाम से जाना जाता था। विशेष गुण-धर्म के कारण जल्दी ही लोकप्रिय हो गए। पर, इस अवतारी संत ने जीवन की दिशा बदल ली। वे भारत लौटे और ऋषिकेश में धूनी रमा दी। वहीं से लाखों लोगों में प्रकाश-पुंज जागृत करके अज्ञान मिटाने का महान कार्य किया।

स्वामी शिवानंद सरस्वती का जन्म 8 सितंबर 1887 को तमिनाडु में हुआ था। बिहार योग विद्यालय के परमाचार्य परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती के मुताबिक, “सोलहवीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक भक्त संत हुये थे, अप्पय्या दीक्षित, जो शिवजी की श्रद्धापूर्वक आराधना करते थे। एक दिन उन्हें शिवजी का दर्शन होता है और शिवजी उनसे कहते हैं, ‘मैं तुम्हारे वंश की सातवीं पीढ़ी में दिव्य बालक के रूप में जन्म लूँगा।’ सातवीं पीढ़ी में किसका जन्म हुआ? उस बालक का, जिन्हें आज विश्व स्वामी शिवानंद जी के नाम से जानता है। वे तो साक्षात् शिव के अवतार थे।“ वे बड़े हुए तो चिकित्सा विज्ञान में शिक्षा हासिल करके मलेशिया चले गए। उन दिनों मलेशिया मलाया नाम से जाना जाता था। विशेष गुण-धर्म के कारण जल्दी ही लोकप्रिय हो गए। पर, इस अवतारी संत ने जीवन की दिशा बदल ली। वे भारत लौटे और ऋषिकेश में धूनी रमा दी। वहीं से लाखों लोगों में प्रकाश-पुंज जागृत करके अज्ञान मिटाने का महान कार्य किया।

चरक संहिता में चिकित्सक के लिए गुण-धर्म बताए गए हैं। उसके मुताबिक, वैद्य (चिकित्सक) उसे ही कहा जाएगा, जो बुद्धिमत्ता, स्मृति, विवेक, करुणा तथा सेवा भावना जैसे दैवीय गुणों से युक्त होगा और उसकी प्राथमिकता धन नहीं, बल्कि मरीजों का स्वास्थ्य होगा। बीसवीं सदी के इस संत ने ऋषिकेश में दिव्य जीवन संघ की स्थापना करके चरक संहिता में बताए गए गुण-धर्मों को अपने जीवन में साकार कर दिया था। वे अपने चिकित्सक शिष्यों से भी कहते थे कि आपकी आध्यात्मिक साधना यही है कि अस्पताल में काम करते हुए भावना रखें कि रोगियों के रूप में ईश्वर ही प्रकट हुए हैं और अस्पताल बड़ा मन्दिर, वृन्दावन या अयोध्या है।

स्वामी जी सत्संग में आए लोगों से सवाल करते थे, “खाना, पीना, सोना! थोड़ी हँसी! बहुत रोना! बस इतना ही? क्या परमात्मा ने हमें इसी के लिए मानव जीवन प्रदान किया था?” फिर, उत्तर देते हुए कहते थे कि हमें तो योगधर्म और अध्यात्म के सहारे ज्ञान प्राप्त करना है। ताकि अमर आनंद की प्रप्ति हो सके। देहभाव प्रबल होने से व्यक्ति भौतिक साधनों में आनंद की तलाश करता है। पर, उससे अंतत: दु:ख ही मिलता है। बबूल के पेड़ से आम कैसे मिले, इसलिए इसलिए साधकों, जागो! मानव देह पाकर भी कीड़े-मकोड़े की तरह मत मरो। आसन करो, प्राणायाम करो। प्रेम, सेवा और दान करके चित्त को शुद्ध करो। धैर्य रखो और भगवान का नाम जपो। कलियुग में ईश्वर की भक्ति नाम-संकीर्तन से ही फलित होगी। संत तुलसीदास ने भी कहा है- “कलियुग केवल नाम अधारा। सुमिरि-सुमिरि नर उतरहिं पारा॥” चैतन्य महाप्रभु ने श्रीकृष्ण भक्ति आंदोलन के लिए नाम संकीर्तन को ही आधार बनाया था।

स्वामी जी के पट्शिष्य परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने नाम संकीर्तन की महत्ता बताते हुए एक संस्मरण सुनाया था – “मेरे गुरु, स्वामी शिवानन्द जी मुझसे पूछा करते थे, ‘क्या तुम भगवान का नाम हमेशा याद रखते हो?’ मैं जवाब देता था, ‘स्वामीजी, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन ज्यादातर भूल जाता हूँ क्योंकि प्रशासनिक कार्यों में इतना व्यस्त रहता हूँ।“ फिर वे बोलते कि ‘इन कार्यों को करते हुए भी तुम्हें खाना-पीना, सोना- जागना, शौच इत्यादि याद रहता है, तुम ये सब चीजें नहीं भूलते। फिर तुम सबसे स्वाभाविक चीज कैसे भूल सकते हो? आखिर भगवन्नाम तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी हर साँस का आधार है। तुम्हारा समस्त जीवन इसी के प्रति समर्पित होना चाहिए।’

अब तो वैज्ञानिक साक्ष्य भी हैं कि मंत्र साधना सबके लिए कल्याणकारी है। परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जब सन् 1978-79 में स्पेन के उत्तरपूर्वी तट पर स्थित एक सुंदर और ऐतिहासिक शहर बार्सिलोना में थे, तब उन्होंने एक अस्पताल में एक शोध प्रकल्प चलाया था। इस प्रयोग से जो परिणाम सामने आए, वे बहुत दिलचस्प थे। सबसे पहले तो, मस्तिष्क की अतिसक्रियता कम हो गई और सिर्फ पाँच मिनट के ओम जप से अल्फा और डेल्टा तरंगों में वृद्धि हुई। शरीर की स्नायविक उत्तेजनाओं में भी शिथिलता आई, जिसे रक्तचाप, त्वचा प्रतिरोध आदि द्वारा मापा जा सकता था।

स्वामी शिवानंद सरस्वती बीसवीं सदी के अद्भुत संत थे। यौगिक शक्तियां असीम थीं। नारद मुनि की सर्वव्यापकता की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। श्रीमद्भागवतम की कथा है कि वे अपनी यौगिक शक्तियों की एक साथ कई स्थानों पर उपस्थित हो सकते हैं। बीसवीं सदी के महान संत स्वामी शिवानंद सरस्वती में भी अद्भुत यौगिक शक्तियां थीं। वे एक ही समय दो देशों में प्रकट हो सकते थे। लघिमा सिद्धि के कारण हवा में विचरण कर सकते थे। उनके दो देशों में रहने वाले बीमार शिष्यों ने एक ही समय में अपने पास गुरु के होने की पुष्टि की थी।

भारत के दो राष्ट्रपति स्वामी जी के ऋषिकेश स्थित आश्रम में गए। एक थे डॉ. राजेंद्र प्रसाद; दूसरे थे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन दो बार गए – एक बार उपराष्ट्रपति के रूप में, और दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में। आश्रम में समय-समय पर इतने सारे मंत्री गए, इतने सारे अधिकारी। जब वे वहां स्वामी जी के पास बैठते थे तो अलग ही व्यक्ति बन जाते थे। वे उस तरह व्यवहार या बोलचाल नहीं करते थे, जैसे वे अपने कार्यालय या अपने क्षेत्र में करते थे। ऐसा इसलिए कि उस स्थान में एक दैवीय शक्ति है।

उनका जीवन ईश्वर के नियमों के अनुरुप संचालित था। प्रेम, सेवा और दान उनका मूल मंत्र था, जो महर्षि पतंजलि से इत्तर उनके द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के महत्वपूर्ण अंग थे। वे कहते थे कि प्रेम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं; प्रेम से बढ़कर कोई खजाना नहीं; प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं; प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं; क्योंकि प्रेम ही सत्य है और प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम भक्ति का पर्यायवाची शब्द हैं और धर्म का सार। इसलिए, शुद्ध प्रेम विकसित करें। स्वामी जी सेवा को योग बताते हुए उसे आत्मा की शुद्धि, धैर्य, और विनम्रता प्राप्त करने का माध्यम मानते थे। कहते थे कि इससे आत्म-परमात्मा की एकता का अनुभव होता है।

स्वामी जी का जीवन देखें तो लगेगा कि वे दानवीर बनकर ही जन्मे थे। दो…दो…दो… जो है, उसे जरूरमंदों से भी साझा करो। यह उनकी प्रवृत्ति थी और इसकी शिक्षा भी देते थे। शास्त्रों में भी दान की विशद अवधारणा है। ऋग्वेद की सूक्त संख्या 125 में दान की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि दान ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने का उत्तम साधन है। स्वामी जी कहते थे कि प्रेमपूर्वक और बिना किसी प्रतिदान की आशा के दान करें। दान केवल भौतिक नहीं, बल्कि भावना, समझ और सद्भाव की भी होती है। स्वामी जी कहते थे, जितना तुम दोगे, उतना ही तुम्हें मिलेगा। इस दर्शन को हमेशा ध्यान में रखना। देने से हम कुछ नहीं खोते। हालांकि लोग सोचते हैं कि वे कुछ खो देंगे। सच तो यह है कि दान देने से संपत्ति का हिस्सा नहीं, बल्कि स्वार्थपरता का एक हिस्सा चला जाता है। इसलिए कि संपत्ति व्यक्ति की स्वार्थपरता का हिस्सा है। स्वार्थपरता कम होते ही ब्रह्मांडीय शक्तियाँ उसे भर देती हैं, और आशीर्वाद मिलता है।

स्वामी शिवानंद एक शक्तिशाली व्यक्तित्व थे। उनकी शिक्षा उनका अस्तित्व था, उनका संदेश उनका इशारा था। वे व्याख्यान नहीं देते थे। अगर कोई उनके पास जाता और कहता, “कृपया हमें उपदेश दें, हमें कुछ बताएँ,” तो वे कहते, “तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम देखो मैं सुबह से शाम तक क्या करता हूँ। मेरे कार्य ही मेरा उपदेश हैं।” उन्होंने जीवन के विविध आयामों का वैज्ञानिक अध्ययन किया और उसे जनोपयोगी बनाकर जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। उनकी तीन सौ से अधिक पुस्तकें योग व अध्यात्म के साधकों के लिए संजीवनी का काम करती हैं। ऐसे महान संत को उनकी 138वीं जयंती सादर नमन।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व योग विज्ञान विश्लेषक हैं।

कुछ लोग express करने के लिए लिखते हैं, तो कुछ impress करने के लिए। स्वामी किशोराचार्य जी (किशोर जी को मैं इसी नाम से बुलाना पसंद करता हूँ) के लेखन में एक सरलता है, इसलिए एक अद्भुत गह्यता भी है। मेरे दादा स्वामी शिवानन्द के शिष्य थे। टुकड़ों-टुकड़ों में उनकी कहानी सुनता था बचपन मैं। समग्रता से आज उनके दर्शन हुए। किशोर जी लेखन शैली एक writing to pictureएस ढंग है, जिससे आपके सामने एक विषय वस्तु की एक सुन्दर तस्वीर खड़ी हो जाती हैं। जिसे हर कोई समझ सके। जन कल्याण के लिए अपनी विद्या का सदा इस्तेमाल को तत्पर रहने के लिए मेरा साधुवाद स्वीकार करें।

आपका स्नेहिल हृदय ऐसा दीपस्तंभ हैं, जो मुझ जैसे जिज्ञासु के पथ को सदैव आलोकित करते रहता हैं। ऐसे में “आभार” शब्द भी छोटा जान पड़ता है।